从闽南小城到中南海,从文艺青年到国之栋梁,彭冲同志在70多年的革命生涯中,追求真理、追求进步,成就了一番事业。革命人永远是年轻,中国共产党立志于中华民族千秋伟业,百年恰是风华正茂。回望奋斗路,眺望奋进路,百年大党始终葆有永远年轻的“青春密码”。回溯革命先辈的成长之路、奋斗之路,从革命先辈的“最美青春”中探寻“密码”、汲取智慧、砥砺前行,是对革命先辈最好的致敬和缅怀。2025年是彭冲同志诞辰110周年,谨以此文追溯青年彭冲的成长历程,缅怀和纪念彭冲同志,从中得到人生启示,共勉奋进新征程。

一、志存高远,胸怀国家

彭冲的少年时代、青年时代正处于国家面临深刻的民族危机之时,在那个风雨如晦的年代,他义无返顾地将热血青春投身于抗日洪流中。

上世纪30年代初期,日本侵华的九一八事变、一·二八事变发生,国内阶级矛盾和阶级关系发生了新的重大变化,国民党反动集团的“攘外必先安内”政策遭到了国内各阶层的抨击。与之形成鲜明对比的是中国共产党率先高举起抗日旗帜。1932年4月,毛泽东同志率领中央红军东征漳州,其目的之一就是“以实际行动贯彻我党抗日主张”。中央红军进驻漳州城后,开展了声势浩大的抗日宣传活动,许多进步青年耳闻目睹党的政策和实际行动,深受教育和感召,踊跃加入各级党组织或者红军队伍,当年加入中央红军的就有彭冲的校友苏静、李兆炳、高捷成等人。彼时,在省立龙溪中学初中部读书的少年彭冲,对中国半殖民地半封建社会的状况甚为不满,逐渐萌发改造社会的意识。他苦苦思索人生方向在何处,救国之路在何方?红军进漳犹如一把火炬,照亮了他的心,也照亮了他的人生之路。他找到了真正的救国救民真理——马克思主义!

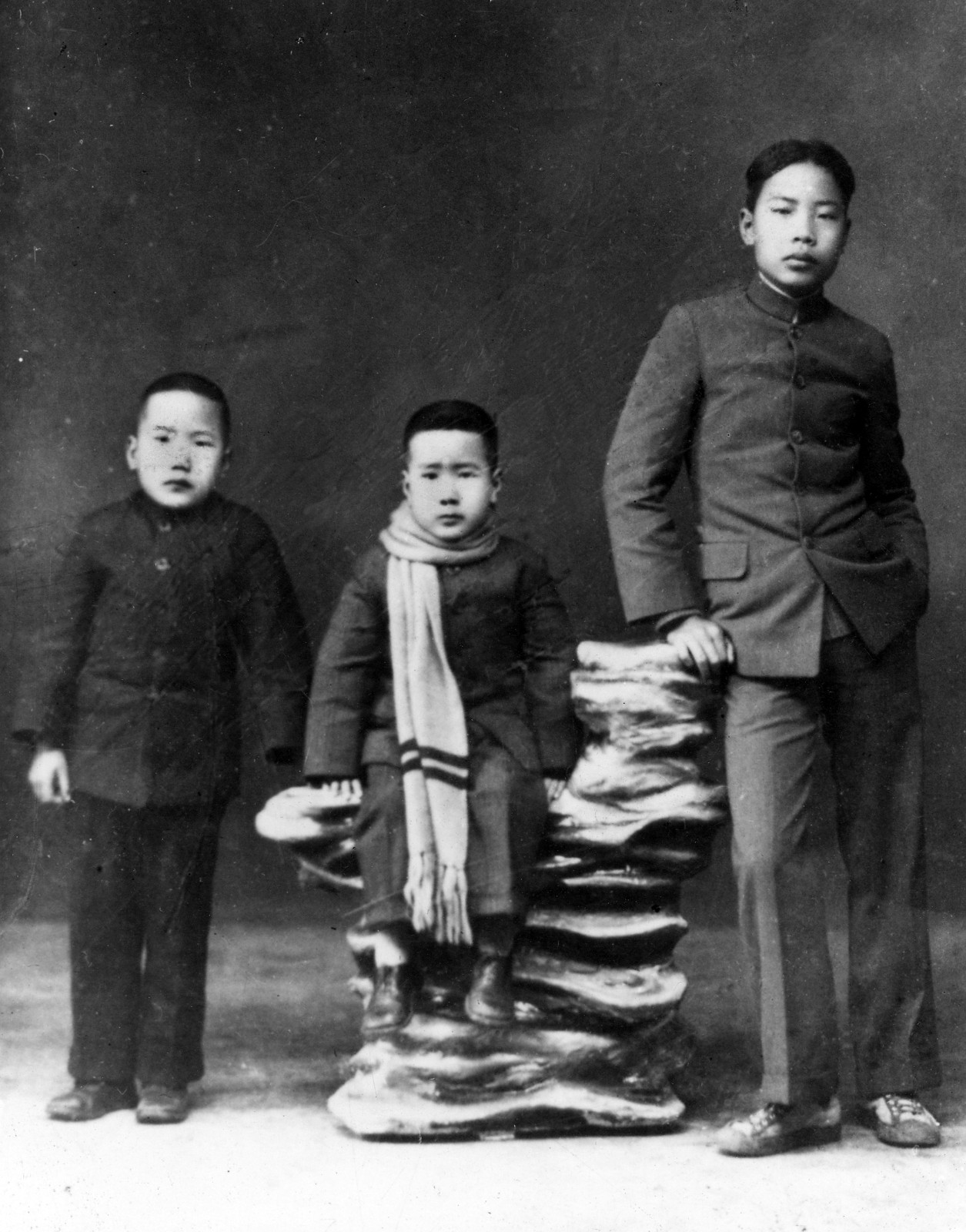

少年彭冲(右三) (来源:《流金》)

中央红军撤离漳州后,党的地下组织和地方红军屡遭国民党反动派的破坏。1933年,在中共厦门中心市委的帮助下,漳州城内的党组织得以恢复重建。同年,考入龙溪师范学校的彭冲加入了中国共产主义青年团,并于翌年转为中国共产党员。当时,革命正处于低潮期,加入中国共产党是冒着生命危险的,可是彭冲毫不犹豫也毫不畏惧,他早已将马克思主义作为坚定信仰,将民族命运视为肩上重任。

在校内,他是学生运动的领袖,在学生中秘密宣传马克思主义,吸收进步学生加入党、团组织,积极组织领导学生运动,与反动当局进行针锋相对的斗争。在芗潮剧社,他是党的文艺战线的骨干先锋,将一个业余文艺团体锻造成闽南白色区域的一支重要的革命突击力量。全民族抗战爆发后,他作为中共漳州工委组织部部长,带头报名参加新四军,从宣传队副队长做起,历经抗战烽火考验,成长为一名优秀的军队团级干部。

1945年9月,中国人民迎来了14年抗日战争的伟大胜利。这一年,彭冲正好30岁。古人云“三十而立”,彭冲同志的青葱岁月,与国家命运紧密相连,完成了从学生先锋、文艺先锋到抗日先锋的成长和蜕变,立住了旗帜信仰、立住了使命担当。

“青年者,国家之魂。”青年作为引风气之先的社会力量,价值追求和精神状态如何,在很大程度上决定着国家和民族的走向。青年有崇高的理想、远大的抱负,国家才有前进的希望和不竭的动力。新时代青年要以彭冲等老一辈无产阶级革命家为榜样,早立志、立大志,胸怀“国之大者”,从内心深处厚植对党的信赖、对中国特色社会主义的信心、对马克思主义的信仰,将自己的人生理想融入国家和民族的伟大事业中,书写无愧于时代、无愧于党和人民的青春篇章。

二、勇挑重担,迎难而上

革命从来都不是一帆风顺的,青年彭冲的革命之路同样也充满波折艰辛和困难挑战,他数次临危受命,以信仰、勇气和智慧迎难而上,圆满地完成了党交给的任务。

在漳州从事党的地下工作时,彭冲曾因为领导学生运动被学校反动当局开除,因为被敌人盯梢追捕隐蔽到长泰、海沧等地,因为党组织被破坏避走香港。即便遭遇挫折,他也没有放弃过信仰,没有背弃过党组织,转移到哪里就在哪里继续从事革命活动,尤为值得称赞的是在错综复杂的形势下,把芗潮剧社的抗日救亡宣传活动搞得有声有色。他领导芗潮剧社以戏剧、歌咏、文章为武器,在文化思想战线上同敌人战斗,与闽粤边区的武装斗争互相呼应。联合漳州地区的进步群众团体及社会上的爱国开明人士,开展宣传、募捐、慰问、救护等活动,举行大规模的抗日示威游行,促进了闽南地区抗日民族统一战线的形成。

1937年七七事变爆发后,国共两党重新合作,北方红军改编为国民革命军第八路军,南方八省红军游击队改编为国民革命军陆军新编第四军。中共闽粤赣边省委发出指示,动员知识青年和宣传骨干到部队开展宣传和文化工作。对于地方上的知识青年而言,部队生活是陌生的,而且名义上参加的又是国民党的军队,或多或少存在思想顾虑。彭冲以身作则,首先报名参加新四军,在他的带动下,陈虹、骆平、陈雪芬等20几位芗潮剧社社员也加入了部队。初入部队,他们首先面对的考验就是长途行军。就拿最基本的包扎绑腿带来说,大家以前从没绑过,绑得太紧会疼,寸步难行;绑得太松,又容易脱落。又如负重爬山越岭,有的行装背不动、有的总摔跤、有的病倒……彭冲不但自己努力地学习新知识、适应新要求,而且当好队员们的“领路人”,带领大家一起克服了第一个难关。第二个考验则是沿途遭遇国民党顽固派的突然袭击和无端刁难。彭冲同志充分运用在漳州开展地下工作特别是领导芗潮剧社的斗争经验,带领队员和顽固势力进行巧妙斗争。例如有一次他们行至江西吉安进行抗日戏剧演出时,暗藏在表演场中的国民党特务偷偷钻到舞台下,把舞台支柱锯断,在台上表演的队员们跌落下来,场内顿时混乱。彭冲紧急命令中止演出,先行疏散。随后立即与吉安抗日救亡协会的同志联系,动员组织一批爱国青年协助维持场内秩序,加强保卫工作,保证演出继续进行。这次应急处置不但没有与国民党顽固势力“硬碰硬”,而且借此与当地的抗日救亡协会建立良好关系,使得后续在当地开展的抗日救亡宣传活动都得以顺利进行,取得了良好的统战效果。

1937年,彭冲(后左)从军北上抗日前夕与陈松年、骆平合影

新四军第二支队司令员张鼎丞对这位福建“小老乡”甚为欣赏和喜爱。当他们一路东进,到达安徽当涂县大官圩,在考虑由谁去执行“在大江以南创立模范的游击根据地”时,张鼎丞把目光投向了彭冲。当涂县紧邻国民党政府首都南京,一直被国民党政府树为模范县,在此开展共产党的群众工作绝非易事。彭冲同志没有犹豫也没有退却,果敢地接受上级布置的任务,仅用2个多月时间,就完成了任务。张鼎丞对此十分满意,在大会上夸奖彭冲“把国民党的模范县变成了我们的模范区。”

彭冲经常教导下属和后辈“克服困难,创造条件,完成上级交办的任务,达到应该达到的目的,这叫工作。”这是他的肺腑之言,也是他从青年时期就树立并一以贯之的工作信条。

有责任有担当,青春才能闪光。青年是社会中最有生气、最有闯劲、最少保守思想的群体,蕴含着改造客观世界、推动社会进步的无穷力量。新时代青年要以彭冲等老一辈无产阶级革命家为榜样,坚持“敢”字当头,以初生牛犊不怕虎、越是艰险越向前的刚健勇毅,在攻坚克难中锻造过硬本领,在知重负重中强化使命担当,扛起新一代中华儿女的青春责任,奋力跑好历史的接力棒。(未完待续)

(作者:林绿,原文刊发于《福建党史月刊》2025年第3期)